Sécheresse en forêt : l’arbre peut-il encaisser encore longtemps ?

Nos articles signatures • 10/10/2025 • 6 min

Alors que le manque d’eau menace nos écosystèmes, décoder l’impact des sécheresses via des expériences sur nos forêts est crucial pour leur avenir et le nôtre.

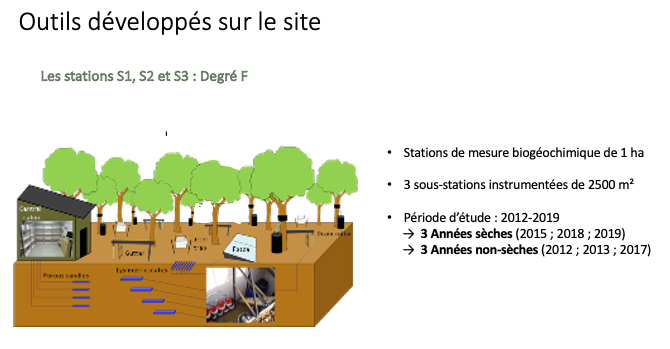

Avec des épisodes de sécheresse plus fréquents et plus intenses, les forêts françaises sont sous pression. Comment les arbres s’adaptent-ils à cette nouvelle donne ? Et jusqu’où peuvent-ils encaisser le choc climatique ? Pour répondre à ces questions, Marie-Pierre Turpault, directrice de recherche à INRAE et experte Unys, mène une expérience inédite dans la forêt de Montiers-sur-Saulx : simuler l’absence de pluie à l’aide de toits mobiles placés sous la canopée, afin d’étudier les impacts sur cet environnement.

- Ressources et Environnement

Un parapluie géant

Dès 2015, un prototype d’exclusion de précipitation est déployé sur 100 m². Ce système unique en Europe permet de tester la faisabilité d’une simulation de sécheresse grandeur nature. Forts de ces premiers résultats, les chercheurs passent à la vitesse supérieure en 2020 : une parcelle « sèche » de 400 m² est installée avec un toit automatisé, capable de se refermer en cas de pluie, grâce à des capteurs, des moteurs et un système de poulie inspiré de la marine. L’installation est tout sauf anodine. La forêt n’étant pas plantée en ligne, chaque toit doit être adapté à un terrain aléatoire. Et pour empêcher les racines d’aller chercher de l’eau en dehors de la zone, des tranchées de deux mètres de profondeur sont creusées, doublées de bâches pour assurer une étanchéité parfaite.

Dans ce dispositif, les chercheurs testent plusieurs niveaux de sécheresse, allant de sécheresses naturelles actuelles, à des sécheresses artificielles intenses de deux mois et demi ou trois mois et demi entre le printemps et l’été, comme cela pourrait avoir lieu dans le futur.

Des racines en quête d’eau

Chaque année, le dispositif est activé à la fin du printemps pour une durée de deux mois et demi. Ce timing permet de simuler une sécheresse estivale, puis d’observer la réaction des arbres au retour de la pluie à l’automne. L’expérience est prévue pour durer une dizaine d’années. Des capteurs placés sur les troncs suivent la croissance et les flux de sève. D’autres, enterrés, mesurent l’humidité du sol et permettent également d’échantillonner les solutions qu’il contient pour en analyser la composition chimique. Des prélèvements sont effectués pour surveiller l’évolution des communautés microbiennes. L’objectif ? Comprendre comment l’écosystème réagit dans sa globalité, du sol aux feuilles.

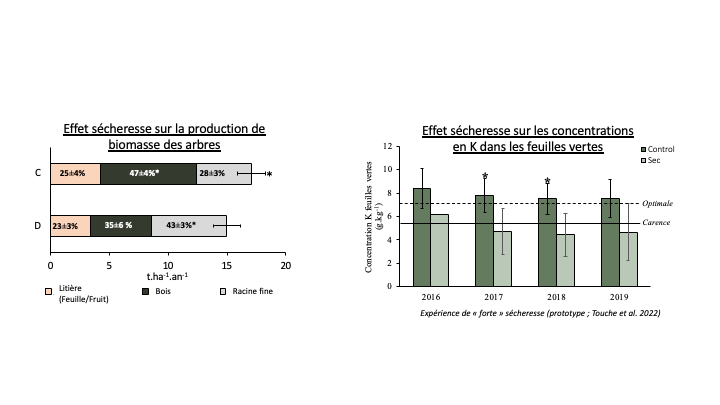

Les premiers résultats sont sans appel. Sous les toits, les arbres ralentissent leur croissance, produisent moins de feuilles, et leurs branches sèchent. Dans l’exclusion la plus intense, jusqu’à 33 % des arbres meurent — un chiffre observé après cinq années consécutives de sécheresse expérimentale extrême, simulée chaque été pendant trois mois et demi. Pourtant, certains continuent à transpirer même en l’absence de pluie. D’où vient cette eau ? Des analyses montrent que les racines plongent bien plus profondément que prévu, jusqu’à puiser dans la roche. Ce constat remet en cause les anciens modèles de « réserve utile » limitée aux 60 premiers centimètres de sol.

Le potassium, nutriment aux grands effets

Parmi les éléments-clés observés, le potassium occupe une place centrale. Ce nutriment est crucial pour la photosynthèse et la régulation de l’eau dans les feuilles. En temps normal, les arbres le recyclent efficacement : jusqu’à 44 % du potassium est récupéré dans les feuilles avant leur chute. Mais en cas de sécheresse, cette résorption chute à 17 %. Pour compenser, les arbres doivent alors puiser davantage dans le sol — un sol naturellement pauvre en potassium, notamment en contexte calcaire comme à Montiers. La croissance des troncs ralentit, celle des racines augmente, le stock de potassium s’effondre. Un cercle vicieux, qui fragilise durablement les arbres, s’installe.

Un recyclage microbien qui s’enraye

La forêt fonctionne comme une immense usine du vivant, où rien ne se perd, tout se transforme. Chaque feuille tombée, chaque racine morte, chaque fragment de bois rejoint un vaste cycle de décomposition orchestré par une armée invisible : les micro-organismes du sol. Bactéries, champignons, collemboles… tous œuvrent pour libérer des nutriments essentiels à la croissance des arbres, comme le potassium, le phosphore ou le magnésium.

Mais à Montiers, dans les parcelles soumises à une sécheresse expérimentale intense, cette mécanique s’essouffle… non pas parce que les microbes ralentissent — mais parce qu’ils ont moins à recycler. Les arbres produisent moins de feuilles et de biomasse, ce qui réduit la quantité de matière organique retournée au sol. Résultat : le cycle du recyclage s’appauvrit en amont. Moins de débris, c’est moins de nutriments libérés. Et les arbres, déjà fragilisés, peinent à compenser ce manque. Le potassium, en particulier, devient un point de tension : consommé massivement pour réguler l’eau dans les feuilles, il se fait rare, alors que sa disponibilité naturelle dans le sol calcaire de Montiers est déjà limitée.

Cette pénurie s’accompagne d’un déséquilibre plus large. Les chercheurs ont observé une chute de croissance, une diminution du feuillage, une vulnérabilité accrue aux agressions extérieures. Et si les apports organiques restent faibles sur plusieurs années, certaines communautés microbiennes pourraient ne jamais retrouver leur niveau initial. La fertilité du sol pourrait diminuer avec des conséquences durables sur la santé de la forêt. Car un sol vivant, c’est une forêt qui respire. Un sol sous-alimenté, c’est une forêt qui s’épuise lentement.

Tout se joue en profondeur

Exposées aux mêmes conditions, toutes les forêts ne réagissent pas de la même façon. Ces dernières années, la mortalité des arbres est bien supérieure à Vau qu’à Montiers où elle est très faible (inférieure à 0.5%). À Montiers, les horizons profonds des sols calcaires jouent un rôle réserve retenant l’eau bien au-delà des couches superficielles. Cela permet aux arbres de maintenir un minimum d’activité physiologique malgré le manque de pluie. En revanche, dans la forêt voisine du Vau, la différence se fait par le type de calcaire qui a une faible capacité de rétention d’eau. Les racines atteignent rapidement une zone sèche et inhospitalière. Ce constat souligne que l’adaptation des arbres ne peut être comprise sans une fine connaissance du sous-sol. La texture, la profondeur et la nature minérale du sol déterminent la capacité des forêts à encaisser les chocs climatiques. Une même espèce d’arbre peut montrer des signes de résilience dans un contexte, et dépérir dans un autre.

Pour comprendre les effets de la sécheresse

D’autres sites expérimentaux sont implantés dans le sud de la France, et une version tropicale est testée au Brésil, en collaboration avec de nombreux autres chercheurs. L’objectif : comparer les effets de la sécheresse sous différentes latitudes, avec des sols, des espèces et des climats variés. L’un des enjeux majeurs est d’évaluer l’impact sur le stockage de carbone. Car moins de bois et de feuilles, c’est moins de carbone capté. Les chercheurs souhaitent établir un véritable bilan carbone de ces parcelles pour mieux comprendre les conséquences à long terme du stress hydrique et nutritif.

Des données pour l’avenir

Ces résultats sont précieux pour la gestion forestière. Savoir à quel moment un arbre commence à souffrir permet d’adapter les pratiques : diversifier les essences, préserver les sols et gérer la densité des peuplements. Ce travail de terrain rigoureux, croisé avec des données de laboratoire, éclaire les choix à venir. Car au fond, toute cette recherche vise à répondre à une question essentielle : combien de coups les forêts pourront-elles encore encaisser avant de plier ?

Sources

Touche, J. Effet de la sécheresse sur les cycles biogéochimiques des nutriments dans une hêtraie en climat tempéré.

Turpault, M.-P., Kirchen, G., Calvaruso, C., Redon, P.-O. & Dincher, M. Exchanges of major elements in a deciduous forest canopy. Biogeochemistry 152, 51–71 (2021).

Touche, J., Calvaruso, C., De Donato, P. & Turpault, MP. Five successive years of rainfall exclusion induce nutritional stress in a mature beech stand. Forest Ecology and Management 507, 119987 (2022).

Uroz, S., Picard, L. & Turpault, M.-P. Recent progress in understanding the ecology and molecular genetics of soil mineral weathering bacteria. Trends in Microbiology 30, 882–897 (2022).

- Sécheresse